このページの目次

このページの目次

重要な使用人とは-重要な使用人の定義とは-コンプライアンス系-助言・運用系-重要な使用人に関する留意点-判断分析者-役員は同時に重要な使用人になるのか-人的構成書面

重要な使用人とは

金融商品取引法では、コンプライアンス業務の責任者等の一定の役割を果たす使用人に関して、登録要件における欠格事由等に関して役員と同様の取り扱いをしており、金融商品取引業の登録申請の際に、誓約書、履歴書、住民票の抄本及び身分証明書の提出を求めています。

こうした、一定の役割を果たす使用人のことを、通称、重要な使用人や、政令使用人などを呼称します。金融商品取引法第29条の2第1項第4号では「政令で定める使用人があるときは、その者の氏名」が、登録申請書の記載事項と定められています。

重要な使用人の定義とは

重要な使用人の定義は、意外と複雑な面があります。

金融商品取引法施行令第15条の4及び金融商品取引業等に関する内閣府令第6条では、以下のように定義されています。

(登録の申請又は届出に係る使用人)

第十五条の四 法第二十九条の二第一項第四号並びに第二十九条の四第一項第二号及び第三号に規定する政令で定める使用人は、次の各号のいずれかに該当する使用人とする。

一 金融商品取引業に関し、法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。以下同じ。)を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者

二 投資助言業務(法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。以下同じ。)又は投資運用業(同条第四項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)に関し、助言又は運用(その指図を含む。)を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者

(登録の申請又は届出に係る使用人)

第六条 令第十五条の四第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。

2 令第十五条の四第二号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品の価値等(法第二条第八項第十一号ロに規定する金融商品の価値等をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断を行う者投資判断を行う者(投資助言業務に関し当該投資判断を行う者にあっては、第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)に係る外務員の職務を併せ行うものを除く。)とする。

これを整理すると、重要な使用人には「コンプライアンス系(金融商品取引法施行令第15条第1項)」と「助言運用系(金融商品取引法施行令第15条第2項)」の2系統あることが分かります。詳細は以下の通りです。

コンプライアンス系

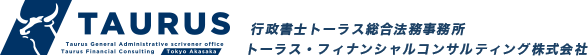

コンプライアンス系の重要な使用人は、登録申請書の第5面(金融商品取引業に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する使用人の氏名)に記載します。

・法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者

・部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者

助言・運用系

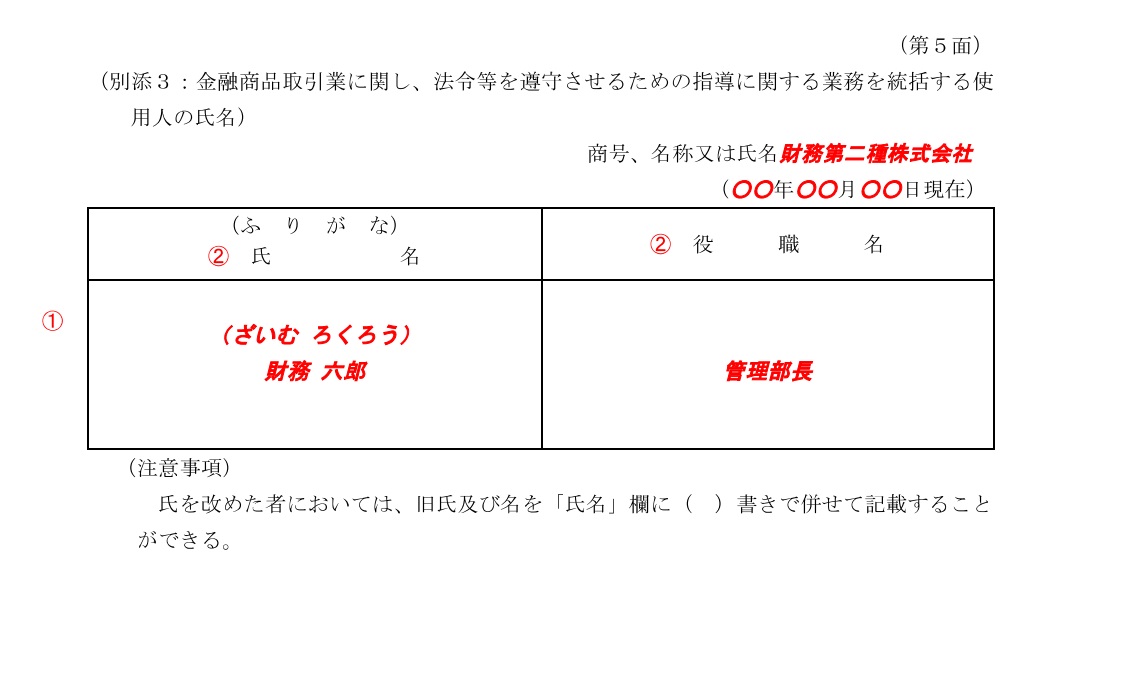

助言運用系の重要な使用人は、登録申請書の第6面(投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する使用人の氏名)に記載します。

・助言又は運用(その指図を含む。)を行う部門を統括する者

・金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者(証券会社での一定の者を除く。)

重要な使用人に関する留意点

整理すれば、この4つだけなのですが、実際の届出の要否の判断は意外に難しく、実務上、届出漏れが発生しやすくなっています。

登録申請書の該当面における「金融商品取引業に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する使用人の氏名」「投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する使用人の氏名」というタイトルと、実際の氏名の記載義務者範囲が異なっているのも、何ともミスリーディングです。

コンプライアンス系の使用人に関しては、いわゆる「コンプライアンス責任者」が届出の対象なのは明らかですが、その権限を代行しうる役職者の他に、コンプライアンス責任者の上にコンプライアンス業務に関する承認権者を付けたり、または、コンプライアンス責任者以外にコンプライアンス業務に属する業務を分掌する責任者(法務部長、内部管理統括責任者等)を設置すると、職務権限の内容次第でその者も重要な使用人に該当する可能性があります。

また、助言運用系の重要な使用人に関しては、部門の責任者だけではなく「判断分析者」も届出の対象であることに留意する必要があります。つまり、運用や助言で投資判断を行っている者が多数いれば、都度届出の対象になります。

もっとも、この点は届出義務の煩雑さが問題になっており、金融審議会で第一種金融商品取引業等に関して届出義務の緩和の方向性が打ち出されていました。これを受け、令和5年8月15日以降、有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業では、判断分析者に関しては、第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)に係る外務員の職務を併せ行うものにつき、その者の状況及びその業務の実施状況を管理するための体制を整備とする必要があるとともに、届出の対象になる重要な使用人から除外されています。

他方で、表面的理解に反して、投資助言・代理業における「助言者」や、投資運用業における「運用の執行者」は、重要な使用人に該当しないということになります。「助言者」は、「判断分析者」の判断を顧客に伝達する機能を果たす者です。よって、自らの投資判断を顧客に独自に伝達しない限り、届出不要であるということになります。しかしながら、助言者と判断分析者の違いは混同されがちです。

かつて、営業所の責任者等や助言者も重要な使用人とされていた(参考)旧投資顧問業法の時代と比べて、金融商品取引法では重要な使用人の範囲が縮小されており、そのあたりも混乱を招いています。

判断分析者

判断者、分析者なのか判断分析者なのかは諸説あって、一般社団法人日本投資顧問業協会の記載例では、判断者、分析者を分けたうえで、分析者・投資判断者として同一人による兼務を前提に並べて記載しています。これに対して、財務局の概要書の記載例は「投資判断・投資分析者」という表現を採用しています。また、業界内では口頭で「判断分析者」と呼称される場合があります。

法令上の要件は「分析に基づく投資判断を行う者」ですから、分析しかしない者は要件外であることは明らかです。また、論理的に考えると、分析に基づかない投資判断を行う者(あり得ないことですが、例えばサイコロ等の方法により分析をせずに投資判断をする場合これに該当。)もまた重要な使用人から除外されます。

よって、「投資判断・投資分析者」又は「判断分析者」のように、判断と分析を一つながりの行為と捉えるのが、重要な使用人の概念としては、論理的に正しい整理であると考えられます。

役員は同時に重要な使用人になるのか

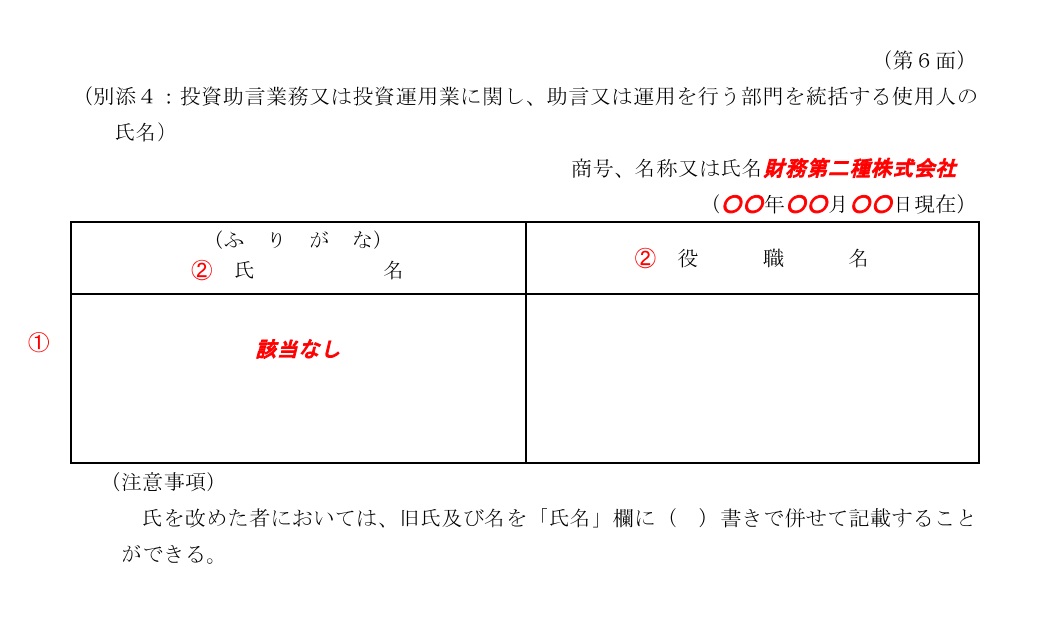

上記の通り、重要な使用人に該当する場合には、登録申請書第5面及び第6面に氏名を記載することになり、また変更がある場合には届出の対象になります。

届出対象は、あくまで重要な「使用人」となっています。

会社法は上、取締役などの役員は、使用人に該当しないため、取締役などの役員がコンプライアンス責任者や判断分析者等の重要な使用人に該当する役職を兼務する場合には、「役員」として第4面に記載及び届出すればよく、重要な使用人としての第5面及び第6面への記載及び届出は必要ないとも考えられます。

この点、実務上の取扱いは以前から揺れており、(1)使用人兼務役員に限り第5面及び第6面への記載及び届出をするという整理(2)代表権を有する役員に限り第5面及び第6面への記載及び届出は不要でその他の者は役員でも記載が必要という整理(3)重要な使用人に該当する役職である限り役員であるかに関わりなく第5面及び第6面への記載及び届出が必要であるという複数の見解が存在し、いずれも実際の事例を見たことがあります。従来の実務は、概ね(3)寄りでした。

しかし当局は、直近で「役員が役員の職責として自ら行う場合は「該当なし」とする」「使用人が取締役を兼務している場合は「該当なし」とせずに氏名・役職名を記載する」と整理しています。

(1)に近い立場であり、論理的にはこれがもっとも条文と整合性があります。ちなみに、上記(2)の見解は代表取締役であれば使用人兼務はあり得ないという理論的な背景があるように聞いていますので、当局の見解とある程度共通する観点に基盤があるものともいえます。

人的構成書面

重要な使用人に該当する場合、前述のように履歴書の提出義務があります。また、登録申請時又は役員又は重要な使用人の変更届出時に、添付書面として業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面(通称人的構成書面)を提出することになります。

実務上、重要な使用人の過去の職務経歴の内容は相当に詳しく記載することが求められており、必要な情報量は履歴書程度では全く足りません。近年、金融商品取引業の登録審査は厳密化が進んでいます。

そのため、人的構成書面における過去の職務内容や担当業務の詳細等は、より詳細な記載が求められるようになっており、過去の在籍会社と簡単な業務内容を箇条書きすれば登録が出来ていた金融商品取引法施行直後と比べて、人的構成書面の必要な記載密度が数倍に膨れがっています。

また、こうした流れの一環で、総じて、過去の職務経験と行おうとする業務内容の整合性が問われる傾向が強まっています。例えばコンプライアンス担当者にコンプライアンス業務の経験があるのか、投資判断分析者には、実際に投資判断分析に携わった経験があるのかなど、単に金融機関等に在籍していたかどうかだけではなく、職務経験の実態が問われる場面が令和4年現在、以前よりも増えています。